局部放電檢測設備最早是在(zài)1919年被研製出來的,1924年“西(xī)林電橋法”首先(xiān)應用到實(shí)物檢測(cè),一年後,Schwaige:發現電暈放電能產生電磁波,1928年(nián)Starr和Loyd提出了(le)較為正式的(de)局部放電(diàn)檢測技術,即(jí)“平行四邊形測量法”,1960年Malinaric和Dakin在此技術基礎上提出了“積分電(diàn)橋法”,該方法提出後吸(xī)引眾多研究人員投入到局(jú)部放電檢測課題中,局部放電發生過程中會產生物理和化學現(xiàn)象比如聲效應、光效(xiào)應、電(diàn)效應(yīng)、熱效應,化學分解物等,相對應的局部放電(diàn)檢(jiǎn)測(cè)技術也應運而生,並將其分為(wéi)兩(liǎng)類:電檢測法、非電檢測(cè)法(fǎ)。

1.1 非電檢測法

局部放電過程中的物理現象以及化學反應會產生各種各樣的信息(xī),比如(rú)化學(xué)氣體、聲、光、熱等(děng),非電檢測法就是檢測非電信號進而判斷有無局部放電以及局部放電嚴重程度等,非電檢測的優勢在於幹擾相對較少。接下來介紹三種非電檢測技術:(1)聲檢測法

聲檢測法是檢測局部放電過程中產生的聲信號(hào)來判斷局(jú)部(bù)放電情(qíng)況,但人為走動、機械振動等會(huì)幹擾聲檢測。聲檢測也能定位(wèi)放電(diàn)源的位置。現今聲電傳感器越來越靈敏,轉換效率越(yuè)來越高,因此采用聲測法進行局部放電檢測精度也非常高,現在基於聲檢測法的檢測設備也較為普遍。局部放(fàng)電(diàn)產生的聲信號本身十分微弱還要(yào)經過金屬外殼,顯然超聲波(bō)傳感器檢測到(dào)的信號極(jí)其(qí)微(wēi)弱(ruò),所以傳感器應緊貼開(kāi)關櫃表麵。(2)光檢測法

光檢測法局限性較大(dà),僅透明介質可采(cǎi)用光測法,而且靈敏度偏低,空氣中的電暈放電可以采用光檢(jiǎn)測法。(3)熱檢測法

局部放電發生處也會(huì)引起(qǐ)該部(bù)位溫度上升,采取紅外攝(shè)像儀(yí)可(kě)以(yǐ)檢測到(dào)該(gāi)現象,但是(shì)局部放電產生的溫差不容易判別又不能定量分析,因此(cǐ)局部放電檢(jiǎn)測中此法使用的非常少。經過對上述非電檢測法的介紹可知:非電檢測法不易檢測而且很難定量檢測,因此(cǐ)非電檢測(cè)法常用來(lái)作為輔助檢(jiǎn)測而主導檢(jiǎn)測采用電測法。

1.2 電檢測法

檢測局部放電產生的電(diàn)信號稱為(wéi)電檢測法,局部放電最終(zhōng)會形成脈衝電流,在電極上會引起電壓(yā)變化,結合麥(mài)克斯韋定理,局(jú)部放電的(de)窄脈衝電流信號能夠激出各種各樣(yàng)的電磁波信號,電力設備的(de)檢測正是檢測這些信號。現今開關櫃常用的(de)電檢測法有暫態(tài)對(duì)地電壓(yā)(Transient Earth Voltages, TEV)檢(jiǎn)測(cè)法、特(tè)高頻(Ultra High Frequency,UHF)檢測法。(1)TEV檢測法

Dr.John Reeves在1974年首先提出了暫態對地電(diàn)壓。目前,TEV檢測法在開關櫃局部放電檢測中己得到廣泛應用,檢測原理是電容耦合,在開關櫃(guì)表麵安裝TEV傳感器,采集該信號便可獲取局部放電信息。國內使用最為廣泛的設備是由英國的(de)EA Technology公司研發的便攜式TEV檢測設備。(2)UHF檢(jiǎn)測法

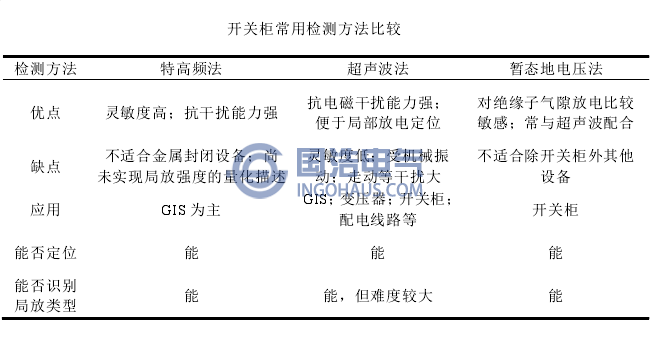

UHF檢測法(fǎ)是檢測局部放電發出的特高頻電磁波。局部放電中(zhōng)的特高頻(pín)電磁波頻(pín)率約在300MHz到(dào)3GHz範圍內。20世紀80年代局部放電檢測的頻帶相對較窄常低於1MHz,抗幹(gàn)擾能力差(chà)導致局部放電(diàn)檢測效果不(bú)理想。Boggs和Stone在1982年進(jìn)行局部放(fàng)電研究中將檢測(cè)設備的測量頻率提升至1GHz後能較好的測得(dé)GIS的PD信號(hào)脈衝。國內有研究人員將(jiāng)UHF法應用在開關櫃(guì)局部放電(diàn)檢測中,經實驗室驗(yàn)證:UHF法檢測開關櫃是可行性的(de)。綜合上述電(diàn)測法和非電測法在開關櫃局部放(fàng)電檢測(cè)中的應用,對常(cháng)用檢測方法的優缺(quē)點和應用領(lǐng)域等進行總結,如表所示是開關櫃常用檢測方法的優缺點的比較。

關注(zhù)微信公眾號

關注(zhù)微信公眾號